Wie sich die Krisen auf die Finanzen der Kommunen auswirken

Die Krisen der letzten Jahre haben die Kommunalfinanzen nachhaltig belastet. Die Kommunen hatten auf eine wirtschaftliche Erholung gehofft, nachdem die Coronamaßnahmen zurückgefahren wurden. Doch der Krieg in der Ukraine hat diese Perspektive verändert: Die Kommunen standen vor der Herausforderung, Lösungen für den Zustrom Geflüchteter zu finden und zugleich mit stark steigenden Energie-, Güter- und Verbrauchspreisen umzugehen. So stellt nun auch das aktuelle KfW-Kommunalpanel 2023 fest: der Investitionsrückstand der Kommunen steigt. Doch das Kommunalpanel zeigt auch: Die geplanten Investitionen stiegen nominal weiter an und der Investitionsrückstand vergrößerte sich zwar, jedoch nur moderat auf 165,6 Milliarden Euro.

Wo liegen laut KfW-Kommunalpanel 2023 die höchsten Schuldenanstiege?

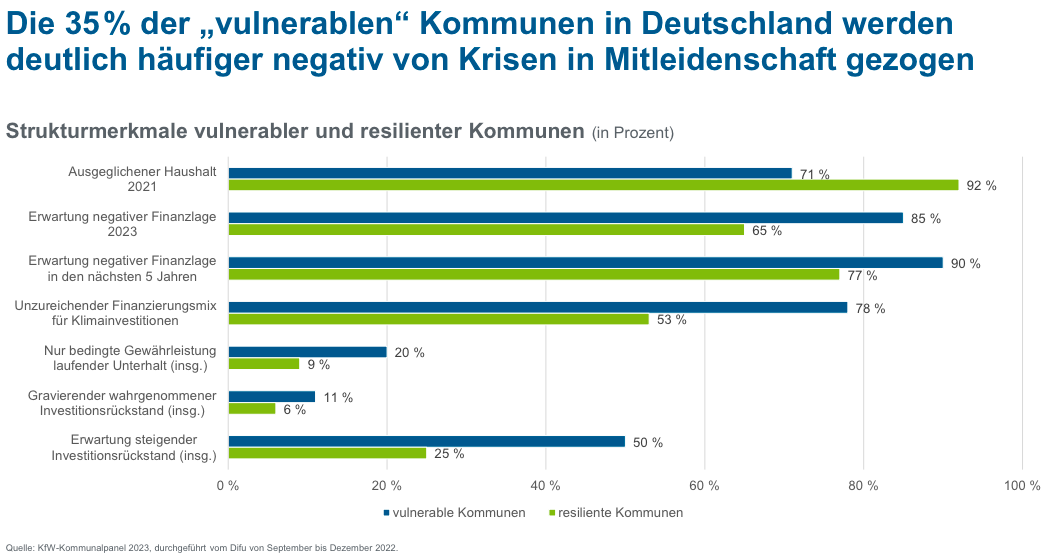

Die höchsten prozentualen Schuldenanstiege sind in den Kommunen in Sachsen (+20,8 Prozent), Bayern (+11,3 Prozent) und Baden-Württemberg (+8,9 Prozent) zu verzeichnen. Damit hat der Schuldenanstieg stärker die Kommunen getroffen, die finanz- und investitionsstark sind. Dass die Kommunen in Baden-Württemberg und Bayern im Verhältnis zum Rest Deutschlands weiterhin insgesamt finanzstark sind, zeigt auch diese Erkenntnis des Kommunalpanels: 37 Prozent der vulnerablen und 49 Prozent der resilienten Kommunen liegen in den beiden südlichen Bundesländern.

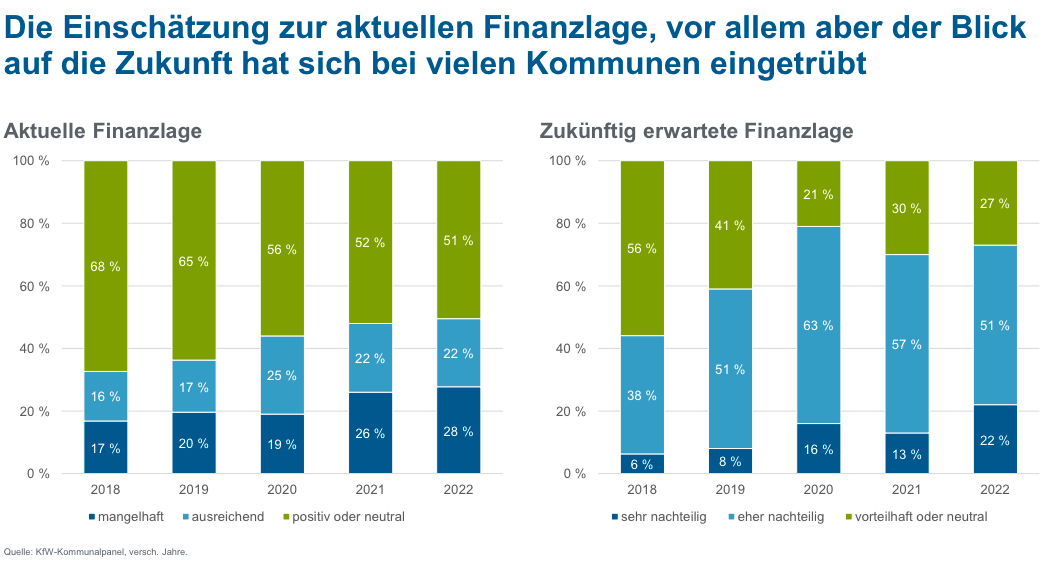

Angesichts der großen Herausforderungen bewertete jede zweite Kommune in Deutschland ihre aktuelle Finanzlage im letzten Jahr als bestenfalls „ausreichend“. Im Vergleich dazu sprachen nur rund 22 Prozent der Kommunen von einer gegenwärtig „guten“ oder „sehr guten“ Finanzlage. Deutlich negativer bewerteten die Kommunen die künftige Finanzsituation: Mit Blick auf die kommenden fünf Jahre erwarten 57 Prozent eine „eher nachteilige“ und weitere 26 Prozent sogar eine „sehr nachteilige“ Entwicklung der eigenen Haushaltssituation. Ein besonderer Fokus galt bei der aktuellen Befragung Unterschieden zwischen „vulnerablen“ und „resilienten“ Kommunen. Als vulnerabel gelten Kommunen, die in den zehn vergangenen, von Krisen geprägten Jahren eine negative Haushaltsentwicklung aufweisen. Als resilient gelten solche, die im selben Zeitraum von einer guten Entwicklung berichteten. Die Umfrage bestätigte die Vermutung, dass vulnerable Kommunen die aktuelle und künftige finanzielle Situation deutlich negativer als resiliente Kommunen einschätzen.

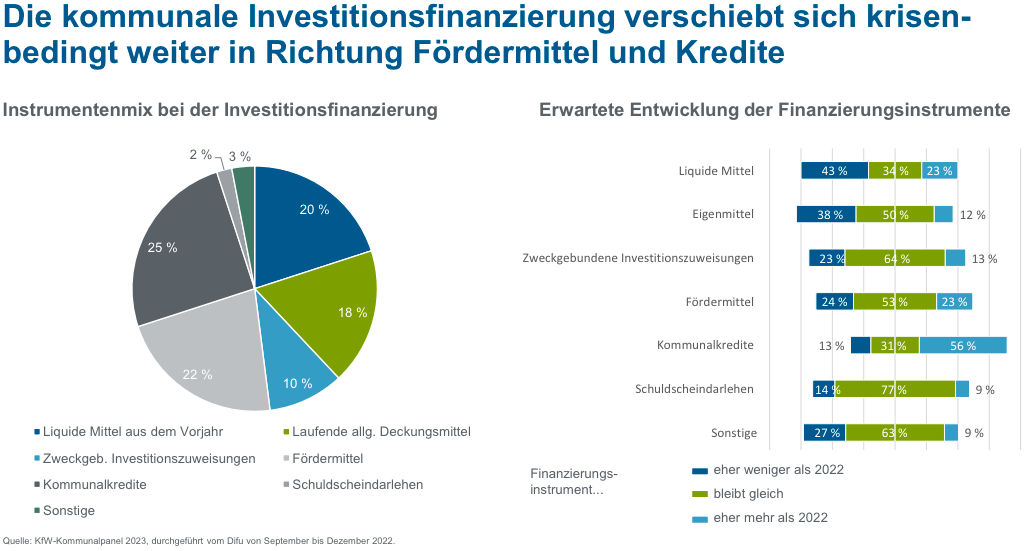

Die geplanten Investitionen sind nach dem aktuellen KfW-Kommunalpanel im Jahr 2022 leicht auf 41,3 Milliarden Euro gestiegen (Vorjahr: 38,3 Milliarden Euro). Die größten Anteile dieser Summe entfielen mit jeweils rund einem Viertel auf Schulen und Straßen. In der Investitionsplanung für das Jahr 2023 gehen die Kommunen trotz der finanziellen Planungsrisiken weiterhin von einem leichten Anstieg auf 43,1 Milliarden Euro aus. Jedoch zeigen die Befragungsergebnisse für das zurückliegende Jahr erneut, dass rund ein Drittel aller geplanten Investitionen nicht realisiert werden. Während die Ursachen hierfür weitgehend bekannt sind – die Kommunen berichten regelmäßig von Personalmangel in der Bauverwaltung sowie von der hohen Kapazitätsauslastung im Baugewerbe –, spielen seit der Corona-Pandemie zusätzlich Materialknappheit und Lieferengpässe eine herausgehobene Rolle. Hinzu kommt, dass der Anstieg der geplanten kommunalen Investitionen noch keine Preissteigerung berücksichtigt. Die starken Preisanstiege vor allem im Bau führen dazu, dass mit dem Anstieg der kommunalen Investitionsplanungen nicht unbedingt mehr reale Investitionen in die Infrastruktur einhergehen. „Wenn die Kommunen die Herausforderungen der Transformation bewältigen sollen, brauchen wir eine verlässliche kommunale Finanzausstattung, endlich eine solidarische Anstrengung für Städte mit Altschulden, die sie derzeit faktisch handlungsunfähig machen, und eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung zum Abbau des Arbeitskräftemangels“, kommentiert Carsten Kühl, wissenschaftlicher Direktor und Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Urbanistik. „Dass ein Drittel der kommunalen Investitionen, für die das Geld vorhanden ist, nicht realisiert werden können, ist ein weiteres Alarmsignal dafür, was passiert, wenn Deutschland sein Fachkräfteproblem nicht gelöst bekommt.“

Der für das Jahr 2022 gemeldete Investitionsrückstand der Kommunen stieg moderat auf 165,6 Milliarden Euro an (Vorjahr: 159,4 Milliarden Euro). Die größten Anteile entfallen dabei mit 29 Prozent auf Schulen, 23 Prozent auf Straßen und mit 12 Prozent auf Verwaltungsgebäude. Diese Anteile entsprechen etwa den Werten der vergangenen Befragungsjahre und zeigen, dass sich die großen Blöcke des Investitionsrückstands in den deutschen Kommunen längst verfestigt haben. Ein besonders markanter Anstieg des Investitionsrückstands im Vergleich zum Vorjahr wird für den Bereich der Sportstätten ausgewiesen (plus 4,5 Milliarden Euro). Mit Blick in die Zukunft gehen 45 Prozent der Kommunen davon aus, dass der Investitionsrückstand im Straßenbereich künftig noch weiter anwachsen dürfte. Nur 21 Prozent erwarten hier einen Rückgang. Die Straßen dürften also weiterhin das Sorgenkind in der kommunalen Infrastruktur bleiben. Besonders stark ausgeprägt ist dieser Rückstand im Osten und im Norden Deutschlands. Unterscheidet man den Rückstand für die gesamte Infrastruktur nach „vulnerablen“ und „resilienten“ Kommunen, so wird deutlich, dass sich die Infrastruktur in vulnerablen Kommunen in einem schlechteren Zustand befindet. Während in dieser Gruppe der durchschnittliche Investitionsrückstand 3.174 Euro pro Kopf beträgt, liegt er in der Gruppe der resilienten Kommunen nur bei 2.099 Euro pro Kopf.

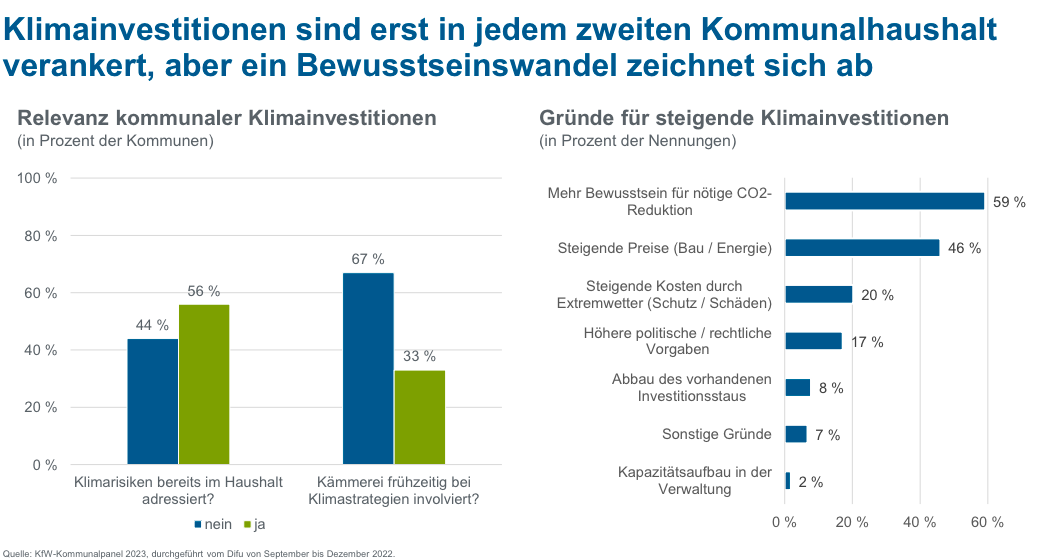

Ein Sonderthema des diesjährigen KfW-Kommunalpanels waren kommunale Investitionen in den Klimaschutz beziehungsweise die Klimaanpassung. Die Ergebnisse zeigen hier nicht nur, dass die Kommunen insgesamt derzeit deutlich weniger in den Klimawandel investieren als nötig wäre. Sie zeigen auch, dass es gerade vulnerablen Städten, Gemeinden und Kreisen schlechter gelingt, die Investitionsbedarfe zu erfüllen, die sich für sie aus dem Klimawandel ergeben. „Angesichts der immer häufiger auftretenden Extremwetterereignisse können wir es uns nicht erlauben, dass die Kommunen zwischen Ausgaben zur Krisenbewältigung und Investitionen in den Klimaschutz und die Klimaanpassung wählen müssen“, sagt Christian Raffer, Projektleiter am Deutschen Institut für Urbanistik. „Gerade Kommunen, die in den vergangenen Krisenjahren finanziell besonders stark gelitten haben, müssen strukturell gestärkt werden.“ Anders werde es kaum gelingen, dass die Kommunen den notwendigen Anteil am Klimaschutz, den sie zu leisten bereit seien, auch leisten könnten.